Meine Musik betont das nach Innen hören. Ein hören in Richtung Ohrenlicht. Dabei ist es die freie Improvisation die es mir ermöglicht der Quelle des Inspirationsflusses näher zu kommen.

Was ist das was musiziert, genauso wie das Koan: wie klingt das Klatschen einer einzelnen Hand, sind Aufgabestellungen die eine essenzielle Verdichtung braucht um gelöst werden zu können.

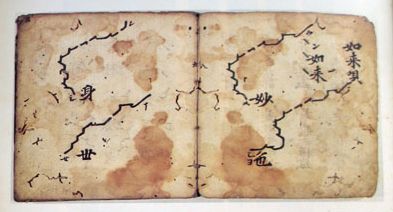

Während meines Studiums der spirituellen Musik Japans bin ich erstmals dem Konzept der Keimsilben oder Samensilben begegnet. Spezielle Silben (bijas), jede mit eigenem Schriftzeichen (siddham), werden als Metapher verstanden für den Ursprung und Ursache im weitesten Sinne aller Dinge, auch aller Klänge.

Alles was künftig erklingen mag ist demnach als Samensilbe bereits angelegt. Dieses Konzept hat seinen Anfang genommen mit den alten, zunächst mündlich überlieferten indischen Veden (1500-800 v.Chr.) und wurde Teil der brahmanischen Wissenschaft von Zeichen und Klängen. Es wurde danach vom Buddhismus übernommen und während dessen Expansion von Indien nach Tibet, China, Korea und Japan getragen.

Zusammen mit den Samensilben wanderten auch Gesangs – und Rezitationsstile über diesen weiten asiatischen Raum. Mit jedem neuen Land veränderte sich ihr Klang,- bedingt durch die Verschiedenartigkeit der konditionierten Lautbildung der jeweils unterschiedlichen Sprachen. Es mag an die Ergebnisse unserer kindlichen „Stille Post“ Spiele erinnern, wenn man die Endfassung in Japan mit der anfänglichen Lautgestalt in Indien vergleicht.

Die Visualisierung der Samensilben-Zeichen/Kaligraphien, in der Kontemplation, hat eine lange Tradition und fördert ebenso die Anbindung an das große Potential. Der Silbe A kommt dabei besondere Bedeutung zu. Als erste Silbe des Alphabets symbolisiert sie den Gesamtklang aller Silben, so wie auch die Null allen anderen Zahlen zugrunde liegt. Ihr wahres Wesen wird jedoch als leer und ungeboren verstanden. Letztlich wird das gesamte Universum als Ausdruck für die volle Entfaltung aller Bedeutungen der Silbe A gesehen. Als grundlegende „Stimme“ aller Dinge enthält sie auch die ursprüngliche Lebenskraft, die alle Dinge durchdringt.

Für meine eigene Klangschöpfung ist die Anbindung an derartigen Betrachtungen sehr hilfreich. Die Frage „was ist das was musiziert“ wird damit theoretisch greifbarer. In der praktischen Umsetzung bedeutet es für mich, beim musizieren mich mit allem verbunden zu wissen und damit vom gesamten Universum wiedererkannt zu werden.